Il significativo ricordo di Giovanni Falcone nell’intervento di Roberto Tanisi, già Presidente del Tribunale di Lecce, nell’iniziativa del 19 maggio a Collepasso

21 Maggio 2025 Il 23 maggio ricorre il 33° anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro (quest’ultimo originario di Calimera).

Il 23 maggio ricorre il 33° anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro (quest’ultimo originario di Calimera).

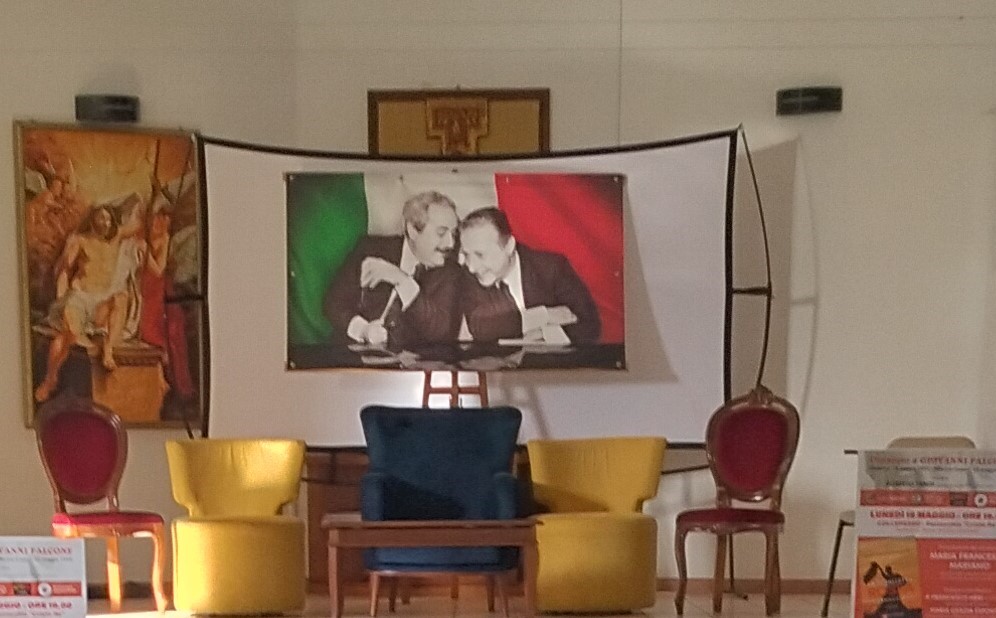

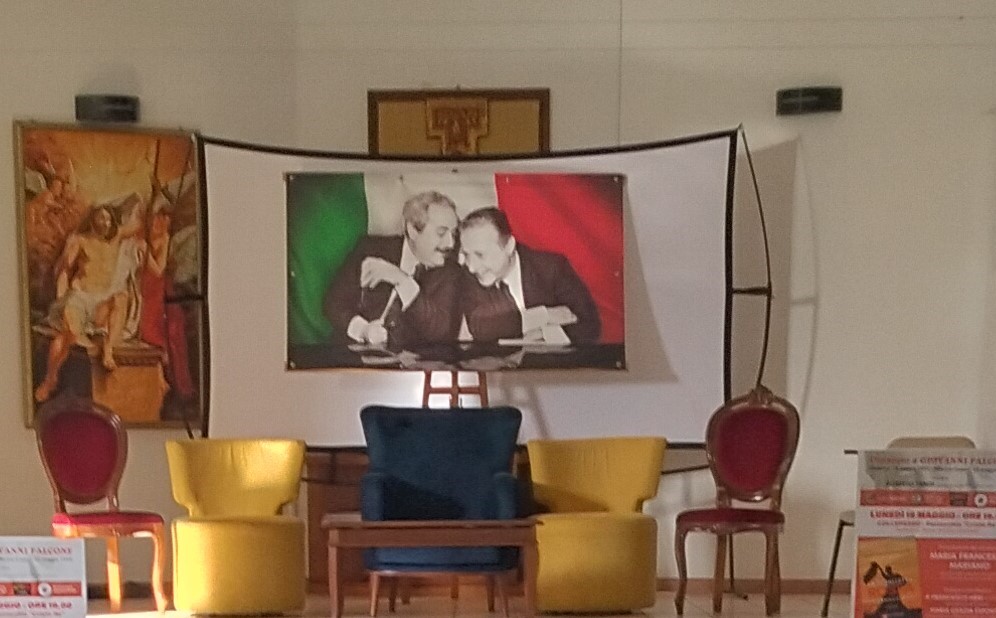

Ha particolarmente colpito, nella bella iniziativa tenuta la sera del 19 maggio presso l’auditorium della Parrocchia Cristo Re, il ricordo del valoroso magistrato ucciso dalla mafia fatto dal giudice dott. Roberto Tanisi, già Presidente del Tribunale di Lecce.

Un intervento breve, ma incisivo e di grande levatura (come tutti gli interventi della serata), che ripropongo, in vista dell’anniversario del 23 maggio, alla lettura e alla riflessione dei lettori che non hanno avuto la fortuna di ascoltarlo o di essere presenti il 19 maggio nell’auditorium parrocchiale.

Un intervento breve, ma incisivo e di grande levatura (come tutti gli interventi della serata), che ripropongo, in vista dell’anniversario del 23 maggio, alla lettura e alla riflessione dei lettori che non hanno avuto la fortuna di ascoltarlo o di essere presenti il 19 maggio nell’auditorium parrocchiale.

Ringrazio ancora il dott. Tanisi per questo suo significativo ed istruttivo intervento. (p. gianfreda)

Il dott. Tanisi (in primo piano) con gli altri relatori della serata del 19 maggio (l’arcivescovo P. Neri, la dott.ssa Mariano, la comandante P.L. Esposito, Don Antonio)

Giovanni Falcone

Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Francesca Morvillo, Giovanni Falcone.

Sono le vittime della strage di Capaci. Insieme nel servire le Istituzioni e lo Stato, insieme anche nella morte.

23 maggio 1992. Un data che resta scolpita nella Storia del nostro Paese.

La morte di Falcone, cui seguirà dopo circa due mesi quella di Borsellino, segna una delle pagine più buie dell’Italia repubblicana, perché Capaci non fu solo l’assassinio di un giudice scomodo, fu molto di più: con quell’attentato la mafia intese “parlare” allo Stato e continuò a farlo con tutte le stragi che seguirono, fino al fallito attentato allo stadio olimpico, nell’intento di piegare le istituzioni al suo volere.

Purtroppo lo Stato, almeno in alcune sue articolazioni, prestò ascolto. Le sentenze emesse nel c.d. “processo-trattativa” – anche quella finale della Cassazione, che, pure, ha escluso la sussistenza del reato di attentato alle Istituzioni – sono lì a dimostrarlo, a mostrarci che quelle morti non furono solo morti di mafia.

Falcone e Borsellino furono eliminati perché invisi alla mafia – certo – ma anche perché, col loro lavoro, avevano inceppato gli ingranaggi di quello che lo stesso Falcone definì “il gioco grande del potere”.

Professionalmente attrezzati, rigorosi nelle indagini e nella verifica delle prove, coraggiosi nell’affrontare le sofferenze più dure, Falcone e Borsellino hanno combattuto la mafia senza piegarsi come canne al vento, sapendo che rischiavano tutto, che si sarebbero inesorabilmente incamminati lungo una strada costellata di morti: Chinnici, Cassarà, Montana, Giuliano, Costa, D’Aleo, Zucchetto, Basile, Russo, Grassi, Terranova, La Torre, Mattarella, solo per ricordarne alcuni.

Una lunghissima scia di sangue, col quale alla fine anche il loro sangue si è confuso.

Purtroppo non dovevano guardarsi solo dai mafiosi, ma anche da colleghi gelosi (e talvolta collusi), da politici corrotti, da governanti insipienti e mistificatori.

Sono morti da soli, insieme agli uomini delle scorte. Hanno sacrificato la loro vita per uno Stato che, probabilmente, quel sacrificio non lo meritava.

Resta il loro esempio, la più alta forma di insegnamento possibile.

Doveroso ricordarlo, a distanza di 33 anni, perché – come ricorda Claudio Magris – il dovere della memoria “è un valore fondamentale per l’uomo, non è nostalgia del passato, bensì difesa e salvataggio della vita, senso del presente di ogni esistenza e di ogni valore”.

I nomi di Falcone e Borsellino figurano su innumerevoli targhe: di scuole, di giardini, di vie e di piazze. Tutti, oggi, non fanno che tessere le lodi dei due magistrati caduti in quella che Giuseppe Ayala ebbe a definire “guerra dei giusti”.

Anche quest’anno vi saranno tante cerimonie commemorative, sicché taluno – mettiamo uno straniero che si trovasse casualmente in Italia -, vedendo tutto ciò, potrebbe pensare che il nostro Paese ha finalmente fatto i conti con la mafia, che lo Stato abbia fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per sconfiggere quel potente nemico che si chiama “Cosa Nostra” e che il sangue di quei giusti abbia, finalmente, trovato giustizia.

Purtroppo non è così.

Intanto perché, molto spesso, quelle cerimonie commemorative si sono rivelate per quello che effettivamente erano (e tuttora sono): un trionfo dell’ipocrisia, se è vero che – come ebbe a dire anni fa Roberto Scarpinato – in Sicilia (e anche altrove, aggiungo io) nelle prime file, nei posti riservati alle Autorità sedevano – e siedono – “personaggi la cui condotta di vita sembra essere la negazione stessa di quei valori di giustizia e legalità” per la cui difesa i due magistrati si fecero uccidere.

Personaggi dal passato e dal presente equivoco le cui vite emanano – per usare parole di Borsellino – quel “puzzo di compromesso morale che si contrappone al fresco profumo della libertà”.

Poi perché, se guardiamo al problema della lotta al crimine organizzato, ci accorgiamo che, se molto è stato fatto in questi anni – grazie, essenzialmente, a magistrati e Forze dell’ordine – il problema è comunque ben lungi dall’essere risolto; non lo è se, per esempio, un Ministro dell’attuale governo, non più tardi di un anno fa, ebbe a dire: “diffido di chi parla di legalità e pratica l’antimafia. Meglio l’antimafia del silenzio”; e se si registrano, nell’opinione pubblica, prese di posizione come quelle del giornalista Alessandro Barbano contro le misure di prevenzione antimafia, le sole che riescano efficaci nella lotta alla mafia, perché la colpiscono nel portafogli e nelle enormi ricchezze illecitamente accumulate.

Del resto, le stesse indagini, gli stessi processi celebrati per far luce e rendere giustizia a Falcone e Borsellino, ci hanno consegnato una verità parziale, talvolta distorta a causa di gravi interferenze da parte di organi dello Stato, più o meno deviati: ancora oggi non sappiamo con assoluta certezza se ad uccidere Falcone e Borsellino sia stata solo la mafia o se, più probabilmente (come sembra emergere dagli ultimi processi), insieme alla mafia siano rinvenibili altre – e forse più gravi – responsabilità.

Ed allora, per concludere, ben vengano manifestazioni come quella di questa sera.

Ricordiamo Falcone e Borsellino e quanti sono morti con loro e prima di loro. Riflettiamo sugli sforzi che ancora oggi magistratura, Forze dell’ordine e importanti articolazioni della società civile – come “Libera”, per esempio – profondono nella lotta alla mafia.

Ma, ancor più, raccogliamo il messaggio di chi propugna un tenace attaccamento ai valori della democrazia e della nostra Costituzione, per i quali Falcone Borsellino e tanti altri hanno sacrificato il bene più prezioso, la vita.

Rendiamo concreta testimonianza della condivisione di quei valori in questo nostro Paese, il cui livello etico, non da ora, è profondamente e pericolosamente basso!

Lo dobbiamo a quelle vittime, ma anche ai nostri figli e nipoti, che solo così potranno conoscere la storia ed il messaggio che promana da quei simboli: persone a loro sconosciute ma delle quali deve essere ricordato, con coerenza di vita, l’esempio.

Roberto Tanisi